こんにちは。白うさ🐇です。

”離乳食を手作りする”

なんだか心のハードル高くないですか?

今やベビーフードがあるし、それで良くない?

と思っている、そこのあなた!

大賛成です。私も様々なベビーフードを活用しています。

それでも何か手作りしたいな、と思う方に本記事はおすすめです。

離乳食中期で簡単なメニューといえば、ポテトサラダ!

一見、めんどくさそうに感じませんか?

いえいえ、一度作れば簡単でしかもアレンジし放題。

そんなポテトサラダ(ついでに他のメニューも)を紹介します。

この記事で分かること!

- お手軽な調理法

- アレンジレシピ

- 離乳食の簡単保存方法

【本日の献立】

本日のメニューはこちら

- ポテトサラダ

- 野菜の出汁煮

- バナナペースト

食材は以下の通り

- じゃがいも お好みの量

- お好きな野菜 お好みの量

(人参、玉ねぎ、かぶ、ブロッコリー等々) - バナナ お好みの量

★時短ポイント★

この時期は量は食べないので、色々な種類の野菜を一度に煮ると効率的です

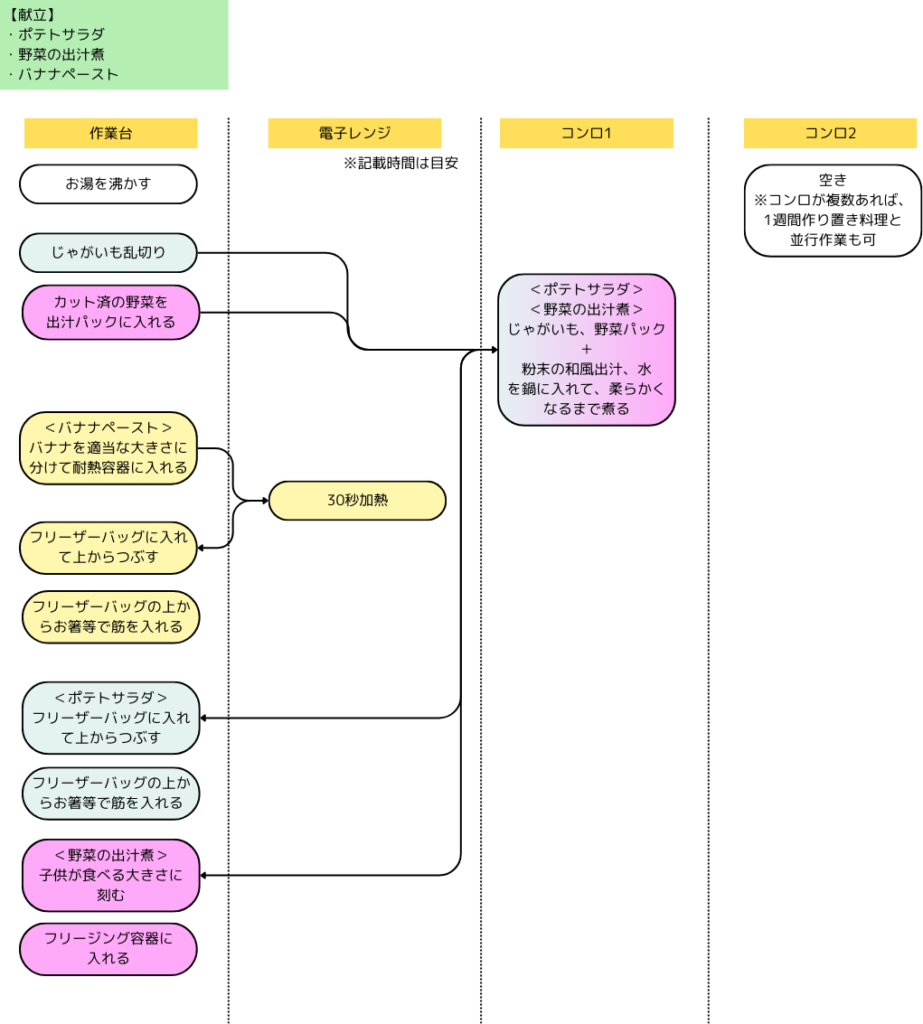

流れ図を見てイメージしてみよう

まずは全体の流れの図を見て、並行作業をイメージしてください。

縦方向が時間軸で、メニュー毎に色分けしています。

作業場所を4つに区切って、作業内容を示しています。

調理工程を詳しく!

では、ここから調理工程を詳しく見ていきましょう。

下準備

お湯をケトルでたっぷり沸かす

★ポイント★

お湯は活用の場が沢山あります。(差し湯、少量の湯冷ましが欲しい等々)

沸騰するまでには時間ががかり、いざ使いたいときに沸騰するまで待つなんてことしたくない!

それ故、料理で一番にすることは”お湯を沸かす”です!!

ケトルであれば、沸騰したら放置で良いのでおすすめですが、

勿論やかんでも構いません。

ポテトサラダ、野菜の出汁煮

じゃがいもを乱切りにする

ポテトサラダを作るためだけに、時間をかけるのは勿体ない!一緒に野菜も煮込みましょう。

※アレルギーが気になる食材は、一度食べて問題ないことを確認するまでは個別に処理しましょう

冷凍のカット済野菜を出汁パックに入れる

お鍋で湯がく際に種類別にとりわけ不要であれば、出汁パックは不要です。

直接お鍋に食材を入れてください。

今回はじゃがいもと分けて作業するため、出汁パックに入れています。

★ポイント★

野菜は離乳食向けのものであればなんでもOK。

よくあるのは人参、玉ねぎ、ブロッコリー、カリフラワー等々。

スーパーで色んな種類の野菜がカット済&冷凍で販売されているので、

それを活用すると下処理の手間が省けて時短になります。

じゃがいもと野菜パックをお鍋に入れて和風出汁で煮込む

離乳食なので、粉末の出汁は昆布やかつおがおすすめ。

具材が柔らかくなるまで、20分程度煮込む。

じゃがいもをフリーザーバッグに入れ、上からつぶす

つぶすのは手でも、平たい器でもOKです。

フリーザーバッグの上からお箸等で1回分の大きさに筋を入れる

何等分にするかはお好みですが、冷凍した離乳食は

1週間を目途で使い切るようにしているので、私は6等分にして使っています。

★ポイント★

あらかじめ筋を入れておくことで、

冷凍して硬くなった状態でも、簡単にパキッと折れて1回分が取り出せます。

こんな感じ!(写真はバナナです)

アレンジ方法

①そのまま食べる。

②刻み野菜や、野菜のベビーフードと混ぜる

混ぜることでバリエーションができるので食べ飽きません!

初めから混ぜて作ると、お子さんの好みによっては、食べ進まないかも。。

そうなると、折角作ったのに…という気持ちが湧いてしまいますし、手間も生じます。

後から混ぜることで、”気に入らない組み合わせなら、もうしない”という選択が簡単にできます。

色々なものを試してみて、お子さんの好みの組み合わせを見つけてみてください♪

柔らかくなった野菜を刻む

大きさは子供の食べ進み具合によって変えます。

中期なら3~5mmが目安です。

野菜が1種類ならポテトサラダと同様にフリーザーバッグでつぶしてもOK。

ただ、折角煮込むなら複数の野菜を同時に煮込んだ方が効率的です!

食べやすい大きさにしたら、フリージング容器に入れる

さてさて、じゃがいもや他のお野菜を煮ている間、手が空きます。

この隙間時間で、バナナペーストを作りましょう。

コンロが複数あれば、大人用の作り置きおかずも並行して作れますよ!

バナナペースト

バナナを適当な大きさに分けて耐熱容器に入れる

バナナの大きさにもよりますが、4,5つくらいに折って入れます。

電子レンジで30秒加熱

バナナをフリーザーバッグに入れ、上からつぶす

つぶすのは手でも、平たい器でもOKです。

フリーザーバッグの上からお箸等で1回分の大きさに筋を入れる

ポテトサラダと同じ要領です!前掲の写真を参考にしてください。

以上がポテトサラダ+αの作り置きでした!

一度、図解を参考に試してみてください。

こちらが参考になれば嬉しいです。

コメント